De trop fortes attentes peuvent susciter la déception. Pour son 250e anniversaire, on aurait pu anticiper de Breguet un nouveau type de tourbillon. Une grande complication. De nouveaux métiers d’art. Pourquoi pas des pendules sympathiques. Voire un coup d’éclat de la part de Grégory Kissling, nouveau CEO dont il eut fallu marquer l’empreinte. Rien de tout cela ne s’est produit.

À la place de ces lieux communs, la manufacture n’a pas pris un risque, mais plusieurs. Sur le produit en lui-même, sur ses finitions, ses matériaux, sa décoration, son histoire. En multipliant ces possibles écueils, Breguet augmentait considérablement par la même occasion ses risques de faire fausse route.

La fin d’un plafond de verre

Mais le tandem formé par Grégory Kissling et Emmanuel Breguet a enfin brisé le plafond de verre qui, jusque-là, cantonnait la maison dans une case trop étroite pour elle : non, les collectionneurs Breguet ne sont pas d’inamovibles conservateurs. C’était une profonde erreur que de les croire statufiés dans leur immobilisme. Kissling et Breguet l’ont parfaitement compris. En réalité, les plus fins connaisseurs de Breguet sont à l’image d’Abraham-Louis Breguet lui-même : curieux, à l’écoute de leur siècle, portés sur l’innovation, sensibles à l’audace.

Ce changement de conception n’est pas que sémantique. C’est un paradigme bouleversé. Un horizon qui s’ouvre sur un champ de possibles considérable. Breguet s’autorise à nouveau à repousser ses propres limites, à surprendre son public, à quitter sa zone de confort. Et la Classique Souscription 2025 en est la première incarnation.

Une pièce pour collectionneurs avertis

La pièce va faire bondir les simples amateurs de la marque. C’est une bonne chose : la Classique Souscription 2025 ne s’adresse pas à eux. Car il faut une connaissance élaborée de l’univers Breguet pour la comprendre, notamment en ce qui concerne cet étrange choix d’une montre simple, si simple qu’elle n’a qu’une seule aiguille.

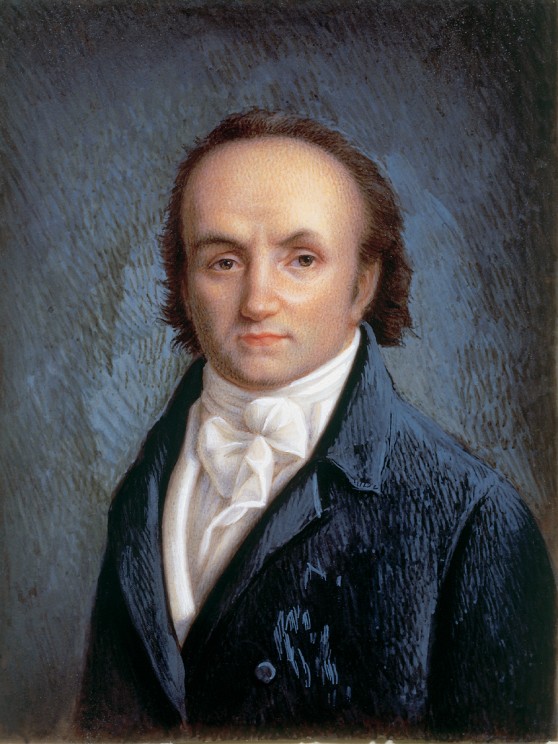

La pièce ne tombe pas dans la facilité de « retourner aux sources d’Abraham-Louis Breguet », ou autre ficelle marketing un peu épaisse. Elle cible en réalité une période bien précise du grand horloger : trente années, qui vont de 1795 à 1825. Breguet, à cette époque, vient de revenir à Paris. Il avait quitté la capitale le 12 août 1793, meurtri par la nécessité de fuir la Terreur de son pays d’adoption : « Je n’étais pas moi, (...), j’abandonnais ma maison et mes ateliers », écrira-t-il à propos de ce jour funeste.

Retour à Paris

Deux ans plus tard, en 1795, Breguet est donc de retour à Paris. Il faut relancer la machine commerciale. L’absence du maître, quoique parfaitement secondée à Paris par son second Thomas Boulanger, a considérablement ralenti l’activité de son atelier du Quai de l’Horloge. Comment faire ?

Breguet comprend que les temps ont changé. Les grandes complications à destination des têtes couronnées n’ont plus la cote. Et pour cause, les têtes en question ont toutes roulé Place de la Révolution (aujourd’hui Place de la Concorde). Il faut donc créer une montre à diffusion plus large. Il faut également de l’argent frais, et sans attendre. C’est de là que vient l’idée de la souscription : une montre dont une fraction est payée d’avance, le solde à la livraison.

Simple, mais sans concession

Breguet conçoit la montre la plus simple possible, d’où la présence d’une seule et unique aiguille. L’idée n’est pas nouvelle : en 1792, Breguet avait déjà vendu à Talleyrand une montre à une seule aiguille. En 1795, avec la montre à souscription, l’horloger pousse son concept plus loin, mais ne rogne ni sur la qualité, ni sur la précision. C’est dans cette optique qu’il prévoit des diamètres assez larges (jusqu’à 61 mm), pour que la minuterie soit suffisamment étendue afin d’être précise. De même, les boîtes sont en or. Il y eut quelques exemplaires en argent & or, mais aucun limité au seul argent, probablement pas assez qualitatif pour Breguet.

Lépine, un point de départ

Dans cette perspective, Breguet marche d’une certaine manière dans les pas de Jean-Antoine Lépine. Les deux hommes sont parfaitement contemporains. Le second a considérablement fait progresser la montre de poche grâce au calibre qui porte aujourd’hui son nom. En résumé, Lépine débarrasse la montre de sa construction « sandwich », entre deux platines couvrantes, au profit d’une platine unique d’un côté et, de l’autre, l’usage de ponts (chaque organe ayant le sien).

La montre devient ainsi beaucoup plus fine - ce que Breguet maîtrisait déjà à la perfection - mais surtout beaucoup plus simple. Breguet va toutefois considérablement optimiser le procédé Lépine sur deux plans.

D’abord, sur le plan esthétique : la disposition des organes est harmonieuse, très horlogère. Ensuite, sur le plan pratique : le placement au centre d’un très grand barillet simplifie la distribution d’énergie. Il y a, dans la construction de la Souscription, une économie de moyens qui confine à la perfection. Elle n’est d’ailleurs pas le fruit du hasard : Breguet a vendu sa première « mono-aiguille » en 1792, se remet à l’ouvrage à son retour à Paris en 1794 lorsque l’atelier est au plus bas (seulement 14 montres simples livrées en cette année, un triste record), conceptualise le principe de souscription en 1795, qui trouve son design définitif en 1796. Le projet aura donc mûri cinq ans.

Un véritable « lancement produit »

Toutefois, le génie de Breguet va largement dépasser la conception du calibre Souscription - dont il ne faut cependant pas sous-estimer l’ingéniosité, « faire simple » étant souvent un art d’une extrême complexité. En effet, Breguet va accompagner l’avènement de la souscription d’un dispositif sans précédent. On parlerait aujourd’hui d’un véritable « lancement produit », mais avec 250 ans d’avance !

En premier lieu, Breguet va inventer un prospectus pour vanter sa montre de souscription. C’est inédit. Ses conditions sont limpides : « le prix des montres sera de 600 livres (...) ; le quart de cette somme se paiera en souscrivant ; la construction ne souffrira point de retard, et la livraison se fera suivant l’ordre des souscriptions ».

C’est un succès. Pendant plus d’un quart de siècle, Breguet en vendra entre 40 et 70 par an. Pour mesurer ce volume, il faut la rapporter à la production globale du Quai de l’Horloge, qui se monte à 150 pièces par an, en moyenne. Les montres à souscription ont donc pu représenter, à leur pic, jusqu’à 50% de l’activité de l’atelier de Breguet. C’est considérable.

Au total, le Quai de l’Horloge réalisera environ 700 Souscriptions en 30 ans. De ce total, notons toutefois qu’il inclut certaines montres à tact qui, bien que pareillement dotées d’une seule aiguille, ont un mouvement et une économie fondamentalement différents des authentiques Souscriptions, que l’on peut donc estimer, stricto sensu, à plus de 600 pièces.

Théorie horlogère

En outre, et cela en découle directement, Breguet va théoriser une méthode de fabrication spécifique qui vise trois objectifs : d’abord, répondre à la demande ; ensuite, maintenir un niveau de qualité constant ; enfin, assurer une réparabilité totale et permanente.

C’est dans cette dernière optique, celle de la réparabilité perpétuelle, que Breguet transpose à la Souscription le principe de construction modulaire qu’il avait déjà esquissé dans certaines pièces de marine. Ainsi est déployé, au sein de la Souscription, un échappement bien singulier, un « balancier (...) maintenu dans une cage particulière formant un système à part que l’on enlève pour juger du parfait isolement du régulateur ». C’est en somme l’avènement de l’échappement modulaire - nous dirions aujourd’hui « plug & play » ! Il est à présent à la base de la quasi-totalité des mouvements simples du monde.

Pour autant, il serait déplacé - et probablement prématuré - de parler d’industrialisation. Les volumes sont trop restreints. L’« industrie horlogère » n’existe pas encore. Elle viendra des États-Unis au mitan du 19e siècle. Malgré tout, Breguet conceptualise deux objets qui formeront l’essence de l’industrialisation : la division du travail, et la standardisation. Visionnaire, l’homme explique ainsi que « rien ne doit plus être abandonné au jugement de l’ouvrier ni à sa mémoire pour les choses dont on l’a prévenu. Il doit avoir des modèles de tout ».

Esquisse d’une fabrique horlogère

Nous ne sommes pas encore à l’industrialisation, mais déjà à la fabrique horlogère, son indispensable préliminaire. Breguet se laissera toutefois emporter « par ses vieux démons », comme le confie, sourire en coin, Emmanuel Breguet. Le grand horloger va céder à la tentation de la créativité et dessiner de nombreuses versions de sa Souscription. Elle sera finalement réalisée en de multiples finitions et tailles - dont une version de 40 mm, dite « médaillon » dont la pièce actuelle est la descendante directe, mais aussi de finition, décoration, etc.

Le Musée Breguet, place Vendôme, possède une douzaine de montres de souscription, de différentes époques, diamètres (de 61 à 40 mm) et matériaux. Cet éventail est représentatif de l’ouvrage d’Abraham-Louis Breguet à ce registre, mais certaines Souscriptions surgissent encore de temps à autre aux enchères. Avis aux amateurs : sous son apparente simplicité, c’est un pan entier de l’histoire horlogère qui passe alors à l’encan.