Le guilloché est malmené. Cette vénérable finition, popularisée par Breguet il y a 250 ans, est aujourd’hui largement copiée. Elle l’est notamment par des machines (dites CNC, à commande numérique, qui exécutent des programmes informatiques), mais aussi par des procédés de plus en plus aboutis, comme le laser de type FEMTO.

Triple sanction

En cela, le guilloché traditionnel est de plus en plus rare, et pour trois raisons. La première : le manque d’artisans qualifiés. Les formations en guillochage sont devenues quasi-inexistantes. La transmission ne se fait donc plus que de maître à élève, de manière individuelle, ce qui réduit drastiquement les « promotions » de nouveaux guillocheurs qui arrivent chaque année sur le marché de l’emploi.

Deuxième raison : il faut au minimum trois ans pour qu’un guillocheur soit autonome et polyvalent. Un temps de latence commun dans les métiers d’art mais qui, à nouveau, met en tension leur disponibilité sur le marché du travail.

Enfin, troisième raison : les machines à guillocher traditionnelles ont en moyenne un siècle, sont excessivement rares sur le marché de l’occasion, et donnent régulièrement lieu à des foires d’empoigne entre marques pour se les racheter à prix d’or. Il y a donc peu d’apprentis guillocheurs...mais encore moins de machines sur lesquelles les former.

Breguet, gardien du temple

Abraham-Louis Breguet a largement défini les contours et les usages du guilloché. Le grand horloger a rapidement compris le triple atout du procédé : protection du cadran, décoration, lisibilité. Les pièces qui en attestent surviennent dès ses premières années, en 1786 précisément. On en trouve une illustration sur la montre perpétuelle à répétition n°46 de 1787. On y distingue déjà l’empreinte esthétique du maître : trois zones de cadran, chacune associée à son propre motif guilloché. La manufacture utilise toujours ce procédé de dissociation, comme on le voit notamment sur Breguet Classique Chronométrie 7727.

Les motifs les plus célèbres

Il existe autant de motifs guillochés...que d’esprits créatifs pour les imaginer, donc une infinité. Cela dit, quelques grands classiques traversent les siècles. Il en va ainsi du Clou de Paris (petits motifs coniques), du Grain d’Orge (forme oblongue), qui sont les plus connus. Breguet en a développé beaucoup, mais ne possède pas un « motif Breguet » à proprement parler.

Les motifs modernes

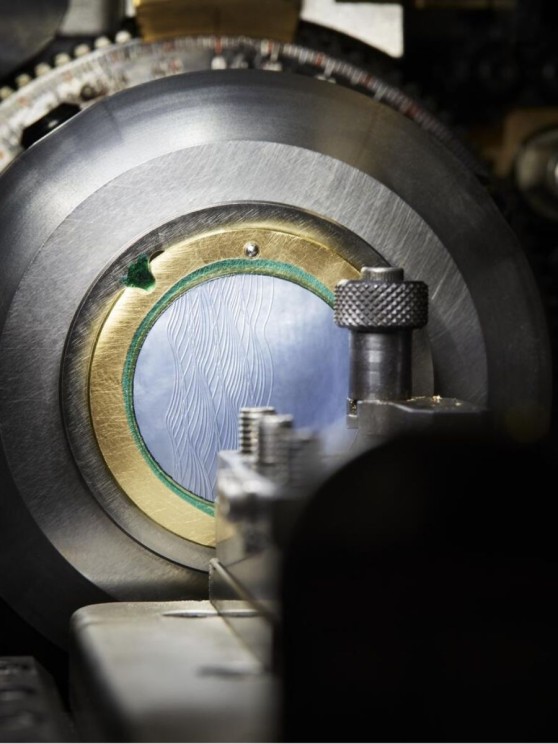

Breguet continue d’inventer régulièrement de nouveaux motifs, comme l’aurait fait Abraham-Louis Breguet. On a ainsi vu la dernière Marine Tourbillon Équation Marchante 5887 s’orner d’un motif vague qui rappelle ses ascendances maritimes.

Les motifs oubliés

Les nombreuses pièces rassemblées au Musée Breguet (place Vendôme, Paris) ou dans d’autres musées du monde révèlent la pluralité stylistique des motifs du grand horloger et de sa descendance. Certains ne sont plus en usage pour le moment, comme sur l’étonnant cadran de la Breguet n°92, avec un motif grainé / pointé que l’on n’a jamais revu. Dans les années Art Déco, la famille alors propriétaire de Breguet (famille Brown) teste quelques motifs guillochés bi-ton plus ou moins heureux, mais dans l’air du temps. Il semble que Breguet n’ait plus fait usage, dans son ère moderne, de ce singulier chromatisme.

Les archives de la manufacture constituent un fonds documentaire quasiment inépuisable qui ne manquera pas de révéler, notamment à l’occasion de ses 250 ans, de nouvelles ouvertures créatives pour un art du guillochage encore bien vivant.