La beauté cachée du cadenas

Selon André Breton (Manifeste du surréalisme, 1924), «les ready-made composés par Marcel Duchamp constituent les premiers objets surréalistes». Depuis 1914, Marcel Duchamp ouvre la voie au détournement de l’objet du quotidien. En le désignant comme tel, il l’élève au rang d'oeuvre d'art!

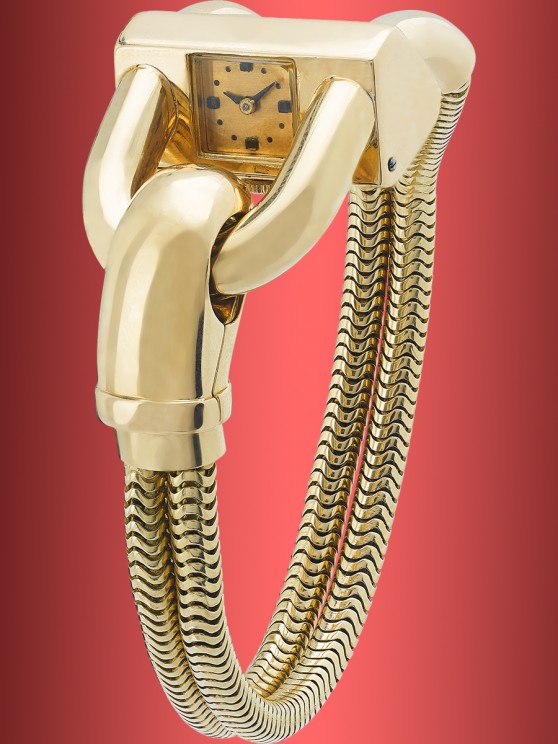

Dans cet esprit, la montre Cadenas transpose une forme utilitaire – le cadenas – en une montre-bijou, précieuse et qui réserve la lecture de l’heure, en toute intimité, à la personne qui la porte. Commercialisée dès 1935, baptisée «Agrafe» en 1936, puis «Cadenas» dès 1937, elle s’inscrit dans un vaste courant qui touche de nombreux domaines. Elsa Schiaparelli, en collaboration avec Salvador Dalí, crée, par exemple, en 1937, le «Chapeau Escarpin», ou encore Cartier et ses bijoux mécaniques esquissent un dialogue entre fonction et ornement. La Cadenas de Van Cleef and Arpels parvient à exprimer cette approche dans un langage à la fois joaillier et horloger.

Crée d’abord en or jaune, elle se pare de gemmes au fil des ans – saphirs, rubis (fin 1936), diamants (1938) puis émeraudes (1943) – également dans des interprétations de «joaillerie blanche», associant diamants et platine pour la chaine serpent (dès 1936).

Mi-rebelle, mi-conventionnelle

En 1935, la montre-bracelet est encore soumise à des normes sociales fortes. Pour une femme, il s’agit de consulter l'heure discrètement, sous peine d’inconvenance. Selon une publicité de l'époque, le cadran de la Cadenas, incliné en direction du poignet, dissimulé sous l’apparence d’un bracelet luxueux, permet de « regarder l'heure à la dérobée ».

Cette astuce horlogère traduit par ailleurs un paradoxe cher aux surréalistes: exhiber tout en dissimulant, mais aussi jouer avec ce qui ne se voit pas – si l’on pense encore, par exemple, au procédé d’écriture automatique. Catherine Cariou, directrice du Patrimoine de Van Cleef & Arpels, évoque d’ailleurs «une montre pour une femme de caractère» (2). Car derrière sa discrétion apparente, la Cadenas affirme un pouvoir tranquille, dans une décennie où les femmes, émancipées, s’approprient de nouveaux espaces sociaux.

La désirabilité de l’esthétique industrielle

La montre Cadenas voit également le jour grâce à l’impulsion de la dynamique moderniste. Dès les années 1920, artistes et joailliers comme Raymond Templier, Jean Fouquet ou Gérard Sandoz mettent en place un langage créatif qui s’inspire du monde des machines et de la technologie naissante. Comme l’écrit Sylvie Coëllier, «la machine bouleverse les formes de l’art» au début du XXe siècle (4).

En 1937, à Paris, l’«Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne», marque la diffusion internationale du modernisme (5). La «vie moderne» est consacrée comme un idéal esthétique et social. Van Cleef & Arpels, Cartier, Suzanne Belperron, entre autres, incarnent cette révolution créative qui infuse à la fois l'art, la mode et la joaillerie. Le modernisme horloger et joaillier devient un manifeste esthétique, renforcée par l’utilisation de matériaux nobles, de lignes tendues et souvent monochromes.

Avec son boîtier en forme de prisme et sa chaîne serpent qui évoque des câbles métalliques, la Cadenas fait écho à cette esthétique industrielle. Par ailleurs, d’autres créations de la maison exacerbent le style moderniste: pendules en forme de gratte-ciel, bijoux baptisés «Pylônes» ou «Roulements à billes» (2).

Un cadenas à l’épreuve du temps

La Cadenas sera relancée en 2015 pour mieux correspondre aux usages contemporains, avec un cadran agrandi pour une meilleure lisibilité. En 2025, elle fête ses 90 ans – dans une éclatante version en or jaune, sertie de diamants et de saphirs.

Aujourd’hui encore, cette montre au tempérament fort incarne toujours ce moment si particulier où l’horlogerie a interrogé le quotidien jusqu’à le métamorphoser en bijou. L’incarnation d’une époque mêlant modernisme, conventions et transgression – des paradoxes toujours d’actualité.

Sources :

(1) Van Cleef & Arpels, site officiel

(2) Journal Le Temps, Géraldine Schonenberg, « Le retour des figures de style : la Cadenas de Van Cleef & Arpels »

(3) Larousse, « Surréalisme »

(4) Sylvie Coëllier. L’étrange pouvoir de la répétition mécanisée dans les arts aux XX et XXIème siècles.

(5) GEM Genève, Vivienne Becker, « New Modernism – 1920s–2020s : The Modernist Movement in Jewels »